Comment une onde radio se propage

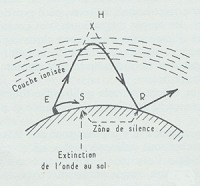

Pour pas mal de ces moyens de propagations des ondes radio, nous devons garder en mémoire une analogie avec la lumière et nous remémorer les cours de physique élémentaire traitant de ce sujet. Si nous prenons en considération que la lumière se propage en ligne droite, nous pouvons nous rendre compte d'emblée que tout obstacle crée un cône d'ombre, qui empêchera tout objet s'y trouvant de recevoir une lumière directe (un immeuble va faire écran aux ondes de télévision). Si nous avons, par chance, un "miroir" dans la zone éclairée et orienté de manière à réfléchir la lumière à l'intérieur d'un cône d'ombre, nous venons de reconstituer ce que l'on appelle en radio : la propagation.

D'une manière générale pour les transmissions radio, le miroir sera remplacé par la succession de certaines couches de l'atmosphère.

LA PROPAGATION EN HAUTE FREQUENCE

On peut distinguer

deux parties : l'onde de surface et l'onde d'espace

L'onde de surface ou Ground Wave

Premier type de propagation des ondes radio sur les bandes haute fréquence. Elle est utilisée pour les communications à vue. Nous verrons par la suite qu'elle est très importante, surtout au sujet des bandes très haute fréquence et ultra haute fréquence. Il s'agit en fait de la trajectoire d'une onde électromagnétique qui est tangente à la surface de la terre, et cela dans la partie de l'atmosphère que l'on appelle troposphère.

L'atmosphère se compose ainsi de la troposphère, de la stratosphère et de l'ionosphère.

Une antenne au sol est un aérien dont l'élévation au sol est négligeable par rapport à la longueur d'onde. L'horizon électrique est proche de l'émetteur, donc l'onde émise se propage en longeant la surface de la terre (diffraction continue).

Lorsque

le sol est bon conducteur ou a été rendu comme tel, il réfléchit

les ondes incidentes avec un déphasage plus important s'il s'agit de

polarisation horizontale. Comme les ondes incidentes déphasées

annulent les ondes directes on comprend aisément pourquoi on désire

en avoir le moins possible. De plus, l'atténuation introduite par le

sol augmente avec la fréquence. Au dessus de 30 Mhz la propagation

par onde de surface avec des antennes non surélevées ne donne

plus une portée utile. Si on élève les aériens

au dessus du sol on observe une diminution de l'atténuation de l'onde

de surface, d'où portée plus grande et diminution de l'effet

du sol par rapport à la polarisation adoptée.

Lorsque

le sol est bon conducteur ou a été rendu comme tel, il réfléchit

les ondes incidentes avec un déphasage plus important s'il s'agit de

polarisation horizontale. Comme les ondes incidentes déphasées

annulent les ondes directes on comprend aisément pourquoi on désire

en avoir le moins possible. De plus, l'atténuation introduite par le

sol augmente avec la fréquence. Au dessus de 30 Mhz la propagation

par onde de surface avec des antennes non surélevées ne donne

plus une portée utile. Si on élève les aériens

au dessus du sol on observe une diminution de l'atténuation de l'onde

de surface, d'où portée plus grande et diminution de l'effet

du sol par rapport à la polarisation adoptée.

L'onde d'espace

Après avoir donné les notions essentielles de l'onde d'espace et de son vecteur le plus important : les différentes couches de l'atmosphère, nous donnerons quelques éclaircissements à propos de deux éléments qui conditionnent la propagation : l'ionisation de la haute atmosphère et les perturbations du champ magnétique terrestre. Ces deux éléments sont des conséquences de l'activité solaire qui irradie une série de particules (voir tableau infra).

a) généralités

Normalement les ondes radios se propagent en ligne directe mais celles-ci peuvent se réfléchir ou se réfracter sur certains objets dans l'environnement ou dans certains cas, sur les différentes couches de l'atmosphère, comme cela est le cas pour les bandes haute fréquence.

On parle de réflexion des ondes dans l'ionosphère, et c'est probablement correct, puisque le comportement des ondes radio est soumis à l'influence d'électrons libres, donc d'un milieu conducteur de l'électricité, alors que la réfraction se produit dans des milieux diélectriques ( Il y a réflexion sur des surfaces ou des objets dans lesquels l'onde ne pénètre pas (surfaces métalliques, mers, lacs).

Par contre, il n'y a éventuellement

réfraction dans les milieux traversés par les ondes. C'est

ainsi qu'un milieu transparent,à la lumière ou à d'autres

ondes électromagnétiques, est caractérisé par

son indice de réfraction souvent

désigné par "n". "n" est

en fait le rapport de la vitesse dans le milieu considéré.

Par exemple, l'eau se caractérise par un indice de réfraction

de 1,33 ce qui veut dire que la lumière se déplace dans l'eau

à la vitesse de 300.000/1,33 soit 225.000 km/h environ.

réfraction souvent

désigné par "n". "n" est

en fait le rapport de la vitesse dans le milieu considéré.

Par exemple, l'eau se caractérise par un indice de réfraction

de 1,33 ce qui veut dire que la lumière se déplace dans l'eau

à la vitesse de 300.000/1,33 soit 225.000 km/h environ.

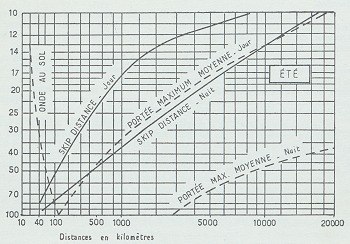

La propagation des ondes est influencée par n autant dans la troposphère, où n est un peu plus grand que 1 et varie en fonction de la pression, de la température et de l'humidité, que dans l'ionosphère où il dépend de la quantité d'électrons libres présents (donc de l'activité‚ solaire : jour, nuit, saison, nombre de taches solaires, activités géomagnétique) ainsi que de la fréquence de l'onde incidente, ce qui est important pour l'utilisation des bandes haute fréquence. Pour le radioamateur, les ondes les plus intéressantes sont précisément celles qui reviennent vers le sol et on constate que l'indice de réfraction dans l'ionosphère est d'autant plus élevé que le nombre des électrons libres y est important, et que la fréquence de l'onde incidente est basse.

Donc les ondes seront plus facilement

renvoyées vers le sol si l'ionisation est forte pendant la journée

et pour les fréquences pas trop élevées, alors qu'elles

s'échapperont en direction de l'espace si l'ionisation est faible

(de nuit), ou lorsque les fréquences sont très hautes. Voilà

pourquoi les bandes des 21 et 28 Mhz, par exemple, se "bouchent"

fréquemment la nuit. En fait la fréquence limite pour laquelle

les ondes vont s'échapper vers les étoiles peut se calculer

facilement. Nous pouvons emprunter à la physique optique la loi de

la réfraction : un rayon qui passe d'un milieu 1 d'indice n1 vers

un milieu 2 d'indice n2 et quitte le milieu 1 en faisant avec la normale

à la surface de séparation un angle 01, rentre dans le milieu

2 en faisant avec la même normale un angle 02 tel que :

C'est ainsi que si n2 n1 alors 02 est inférieur à 01 et inversement. Toujours en extrapolant de cette formule, il est possible de parvenir arriver à une situation o— le rayon ne sort pas du milieu 1 mais pour cela 02 doit avoir une valeur de au moins 90ø c'est a dire que 01 >arcsin (N2/N1) dans ces conditions le rayon incident est renvoyé vers le milieu 1 (voir infra le DUCT). Ce qui explique l'intérêt pour le radioamateur de rechercher à l'émission un rayonnement dirigé‚ le plus bas possible sur l'horizon et d'exploiter les antennes ayant un lobe de rayonnement bas.

Nous avons signalé plus haut que, pour les contacts via l'onde d'espace, il fallait un miroir, cela sera pris en charge par certaines couches de l'atmosphère.

Précisons donc la notion d'ionosphère; il s'agit d'une zone composée de gaz ionisés. L'ionisation est dûe aux rayons X et UV du soleil. Celle-ci est suffisante pour perturber la propagation des ondes qui la traversent. Cette ionisation varie avec la position et l'activité du soleil. Elle dépend de l'heure, de la saison, de l'année et de la latitude. Nous avons vu dans la figure 4 la structure de l'atmosphère mais nous pouvons aller plus loin cette fois dans la composition de l'ionosphère.

Les ondes des bandes haute fréquence

subissent relativement rapidement la réflexion sur les couches qui

composent l'atmosphère (D, E, Es ,F1 et F2 )

ionisation est directement proportionnelle au flux solaire, elle se forme

au lever du jour et disparaît aussitôt le soleil couché.

Elle est constituée essentiellement d'ions lourds (oxyde d'azote).

Comme son absorption est inversement proportionnelle à la fréquence,

les bandes des 160 et 80 mètres sont complètement absorbées

au cours des heures d'ensoleillement.

ionisation est directement proportionnelle au flux solaire, elle se forme

au lever du jour et disparaît aussitôt le soleil couché.

Elle est constituée essentiellement d'ions lourds (oxyde d'azote).

Comme son absorption est inversement proportionnelle à la fréquence,

les bandes des 160 et 80 mètres sont complètement absorbées

au cours des heures d'ensoleillement.

En résumé voici un tableau récapitulatif des possibilités des bandes décamétriques en fonction de la propagation :

|

Fréquences |

De jour |

La nuit |

Remarque |

|

1,8 et 3,5 Mhz |

Courtes distances. Distance de saut nulle |

DX possible surtout en hiver |

Bruit important (atmosphérique et industriel). |

|

7 Mhz |

Portée jusqu'à 1.000 et 2.000 km. |

Possibilités de DX avec le monde entier. |

Distance de saut 500 km. Bruit important l'été. |

|

10 Mhz |

Distance de saut passant de 300 km le jour |

A 1.000 km la nuit. |

Ouverture 24 heures sur 24. DX possible de jour même en période d'activité solaire minimale. |

|

14 Mhz |

Bande DX par excellence. Distance de saut variant de 800 km de jour |

1.600 km de nuit |

Bruit acceptable même en été. En période faste du cycle solaire, bande ouverte presque 24 sur 24 pour le DX. |

|

18 Mhz |

Distance de saut 1.200 km de jour |

Fermée en pleine nuit |

|

|

21 Mhz |

Durée d'ouverture liée au cycle solaire. |

Fermée en pleine nuit |

Bruit faible même en été. Excellente bande DX en période favorable du cycle solaire. |

|

24 Mhz |

Ouverture de jour, en période de grande activité solaire seulement |

Distance de saut 1.600 km. |

|

|

28 Mhz |

Ouverture très liée à l'activité solaire comme les 21 et 24 Mhz. Ouverture en E sporadique (voir partie III 3) assez fréquente entre mai et août de chaque année. Bruit très faible. |

Le terme DX, en jargon radio-amateur,

veut dire qu'il s'agit d'une liaison à longue distance.

b) l'activité solaire et le champ magnétique terrestre.

Nous venons de voir que les couches de l'atmosphère jouent un grand rôle dans la façon de renvoyer nos émissions radio vers d'autres points de la terre et cela même derrière l'horizon radio. Afin de suivre l'évolution des conditions de propagation il est donc intéressant de connaître l'activité solaire et l'activité géomagnétique terrestre qui risque de contrecarrer les effets bénéfiques du soleil.

1.

Le rayonnement solaire responsable

de l'ionisation de la haute

atmosphère terrestre est mesuré en permanence

dans le spectre du visible par l'observation du nombre de taches apparaissant

quotidiennement sur le soleil,

le résultat de cette observation est relaté par le nombre

Wolf (mesure subjective qui tient compte d'un facteur d'échelle

approprié à l'observateur et à l'instrument utilisé

: finalement très peu utilisée). Des mesures sont également

effectuée en dehors de la bande du visible dans les bandes UV et

X normalement absorbées par l'atmosphère terrestre. L'indication

qui intéresse le radio-amateur et qui indique le degré d'ionisation

de la haute atmosphère est la mesure du flux radioélectrique

solaire Fs . Sa mesure directe est effectuée chaque jour à

17.00 UTC sur la bande 2.800 Mhz par l'observatoire d'Algonquin situé

dans l'Ontario (cette indication moins subjective que le nombre de Wolf,

est disponible quotidiennement auprès du WWV à partir de

18.18 UTC). F est exprimé en unité de flux : 10-22

Wm2 HZ-1. Elle peut varier de 65/66 dans les années où l'activité

solaire est minimum (66 en juin 1986) jusqu'à plus de 300 units

lors d'un maximum (327 le 15 juin 1989).

2. Autre élément

influençant directememt les conditions de propagation des ondes

radio : le

champ magnétique terrestre. Il

prendrait naissance au sein du magma en fusion que constitue le noyau

interne de notre planète. Rappelons que la ligne Nord-Sud Magnétique

est inclinée d'une dizaine de degré par rapport au Nord-Sud

Géographique. En un point donné, l'enregistrement au sol

du champmagnétique terrestre

fait apparaître des variations régulières (jours calmes)

et des variations anormales (ce sont des jours dits magnétiquements

actifs ou perturbés). L'intensité du champ magnétique

est mesurée en Gauss ou G mais pour mesurer les variations une

unité plus pratique est utilisée : le Gamma. Mais l'activité

du champ magnétique terrestre s'exprime également par l'indice

K qui est une évaluation de l'activité enregistrée

en un lieu donné pour un intervalle de 3 heures. La mesure est

adaptée aux  conditions

locales pour chaque station; exemple K = 9 peut représenter 300

gammas aux faibles latitudes ou 2000 gammas dans une zone aurorale. L'indice

K peut ainsi varier de 0 à 9.

conditions

locales pour chaque station; exemple K = 9 peut représenter 300

gammas aux faibles latitudes ou 2000 gammas dans une zone aurorale. L'indice

K peut ainsi varier de 0 à 9.

En résumé l'activité solaire interfère dans

la composition des couches de l'atmosphère et

dans le champ magnétique terrestre, le tout constituant une synergie

favorisant ou non les contacts aux antipodes du globe ou à quelques

kilomètres de distance. Trois indices peuvent nous aider à

mieux comprendre la relation entre l'activité du soleil et la propagation

:

1er Fs : index de l'activité solaire bas‚ sur le bruit solaire mesuré journellement sur le 2.800 Mhz.

2ème K : indication de l'état du champ magnétique terrestre.

3ème A : valeur moyenne de l'activité géomagnétique bas‚ sur l'index K et qui en fait une estimation à partir des 12 premières heures et d'une projection pour les 12 suivantes. Une propagation sera de bonne qualité lorsque le flux solaire sera suffisamment élevé afin d'ioniser les couches supérieures de l'atmosphère. Mais il faut de même que le soleil, tout en étant actif, n'émette pas trop de particules qui pourraient perturber le champ magnétique terrestre (K et A peu élevé et Fs le plus bas possible). Activité solaire Index A, Index K calme de 0 à 7, trouble de 8 à 15, actif de 16 à 29, tempête mineure de 30 à 49, tempête majeure de 50 à 99 et tempête sévêre de 100 à 400 .

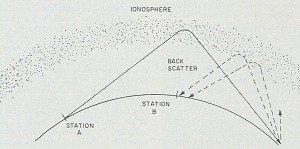

3. Le multihop.

Nous avons vu qu'il était possible d'établir des communications

à plus de 1.500 km gràce à la couche F2, il est aussi

possible de dépasser ces distances gràce à la propagation

multibonds ou multihop. Au lieu d'avoir un bond via l'ionosphère

nous retrouverons, lorsque les conditions sont favorables, avec plusieurs

bonds successifs qui permettront de dépasser 2.500 km. Le point

d'impact du premier bond peut ainsi présenter certaines facilités

qui permettront un renvoi vers les hautes couches de l'atmosphère

et, c'est ainsi que par bonds multiples il est possible de recevoir et

communiquer avec une station exactement à l'antipode de soi.

4. Short path et

le Long path. Une transmission

radio ponctuelle peut suivre divers chemins et dans certains cas le chemin

le plus court entre une station émettrice et une station réceptrice

peut présenter une liaison de moins bonne qualité que le

chemin le plus long. La raison de la différence de qualité

est compréhensible au regard de ce qui a été dit

au sujet de la propagation des ondes en haute fréquence. Dans des

conditions particulières le chemin le plus long ou long path bénéficiera

de conditions de propagation plus favorables que le plus court ou short

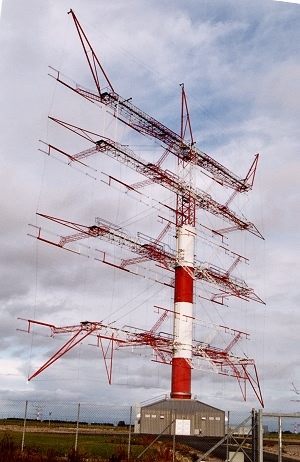

path. D'où l'utilité pour le radio amateur de disposer d'antennes

directionnelles ou un bon dispositif sur ses antennes fixes, permettant

un bon rapport avant-arrière afin de pouvoir sélectionner

l'un ou l'autre chemin.

5.

Le Fading. Ce phénomène

essentiellement perceptible lors des communications à longue distance

s'explique par le fait que le chemin suivi par les transmissions radio

n'est pas unique et dès lorsque une transmission ponctuelle emprunte

plusieurs voies, le point de réception reçoit non plus une

émission mais plusieurs. Lorsque le niveau est proche de zéro,

plusieurs signaux se présentent en un même point de telle

sorte que certains de ceux-ci ne parvenant pas en phase peuvent s'amoindrir

ou même s'annuler. Si par contre un chemin l'emporte sur tous les

autres, le niveau de réception est maximum. Cet effet de fading

va augmenter avec le multipath car les réflexions secondaires vont

bien sur augmenter les pertes de qualité.

6.

La gray-line propagation

La gray-line est la zone séparant la zone ensoleillée et

la zone de nuit. Le long de cette zone, la lumière a tendance à

être diffusée dans la zone d'ombre. La propagation le long

de cette ligne est très efficiente car la couche D qui a tendance

à absorber les signaux haute fréquence disparaît rapidement

au coucher du soleil et n'a pas encore eu le temps de se reconstituer

alors que la couche F reste encore ionisée très longtemps

pour atteindre son minimum au lever du jour (voir supra II 2 a).

7. Les notions de MUF et LUF La LUF ou Low Usable Frequency est la fréquence la plus basse utilisable par les amateurs sur un chemin donné et pour une bande de fréquence donnée. La MUF ou Maximum Usable Frequency est la fréquence la plus haute utilisable par les amateurs sur un chemin donné et pour une bande de fréquence donnée. Ces deux chiffres se retrouvent dans les tables de prédiction de propagation de même que l'indice solaire et le nombre de Wolf. Toutes les notions que nous venons d'examiner : Fs, K, A, LUF et MUF peuvent être consultées regulièrement sur d'autres sites web.