Comment se forme la pluie

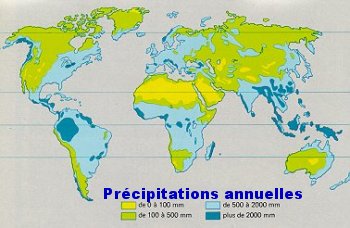

L'atmosphère par l'intermédiaire des nuages et des précipitations (pluie, bruine, neige, grèle) fournit l'eau douce indispensable à la vie. Au total l'eau liquide occupe sur notre planète un volume de 1,4 milliard de kilomètres cubes et ce depuis des millions d'années. Plus de 97% de cette eau se trouve dans les océans ou les lacs salés. Moins de 3% est sous forme d'eau douce et encore elle est stockée dans les glaces polaires et autres glaciers... L'eau douce des rivières, des lacs, des nappes peu profondes ne représente que 130 000 kilomètres cubes, soit 0,33% du total de l'eau douce de la planète. S'il ne pleuvait pas, tous ces réservoirs seraient trés vite à sec. L'eau contenue dans l'atmosphère représente moins de 12 000 kilomètres cubes soit... un cent millième de l'eau totale de la planète ! Cette quantité est trés faible par rapport à nos besoin mais l'atmosphère n'est pas un lieu de stockage c'est une "usine" de traitement et de transformation mais aussi de transport de la vapeur d'eau qui donnera de l'eau liquide.

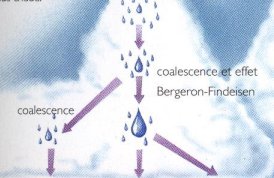

Les gouttelettes ou les cristaux ( qui nous donnent aussi de jolis photométéores comme les arcs en ciel ou les couronnes) composant les nuages sont de faible dimension, et se maintiennent en équilibre. Le phénomène de précipitation est donc dû essentiellement à l'accroissement de la taille des éléments dont la masse devient suffisante pour vaincre les forces d'agitation. Ce grossissement peut s'expliquer par les deux processus suivant :

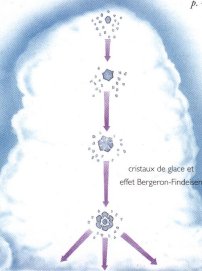

L'effet Bergeron :

Dans la partie du nuage où la température est négative mais supérieure à -41°C, coexistent cristaux de glace et gouttelettes d'eau surfondues (eau liquide avec une T°<0°C). Physiquement, pour une masse d'air donnée, la saturation autour d'un cristal de glace intervient à un taux d'humidité plus bas qu'autour d'une gouttelette d'eau surfondue. Il y a donc transfert de la vapeur d'eau des gouttelettes vers les cristaux, c'est à dire qu'il y a condensation autour du cristal avec évaporation des gouttelettes. On dit aussi qu'à la même température, le cristal présente une affinité à la vapeur d'eau plus grande que l'eau surfondue. Lorsque la masse du cristal est suffisante après transfert, il précipite ; s'il traverse une région à température positive suffisamment épaisse (souvent à partir de 300 m dans les nuages stables) et si la durée de chute le permet, il fond et c'est la pluie...

Le même processus de grossissement a lieu entre deux gouttelettes à des températures différentes (la plus froide grossit au détriment de la plus chaude) et entre deux gouttelettes de taille différente (la plus grosse grossit au détriment de la plus petite).

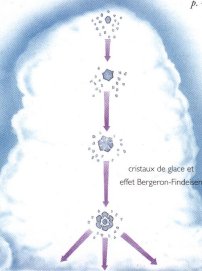

L'effet de coalescence ou de captation :

Il y a grossissement par choc et fusionnement avec d'autres particules. Du fait de la dispersion des vitesses, le cristal en se déplaçant, soit en chute libre, soit par turbulence, entre en collision avec les gouttelettes surfondues ; la congélation de celles-ci augmente le volume du cristal. Il en est de même pour les gouttelettes de diamètre supérieur à 30 microns qui entrent en collision avec des gouttelettes de diamètre inférieur. Ce processus provoque un accroissement rapide de leur dimension et donc de leur masse augmentant leur vitesse de chute.

Enfin, on pourra noter que lorsque deux cristaux entrent en collision, de fins cristaux se retrouvent éjectés et ainsi servent de noyaux de condensation qui augmenteront la densité des cristaux. On comprend pourquoi, avec l'effet Bergeron en plus, 97% des nuages donnant lieu à des précipitations présentent des températures négatives à leur sommet.

L'importance de l'effet de coalescence ou de captation:

=> Il faut 4 heures d'effet Bergeron pour former une goutte de pluie de 2 mm de diamètre (et même 16 heures pour une goutte de 4 mm).

=> Dans des ciels de traine active ou lors de la formation d'orages (effet de coalescence ou de captation maximal), des gouttes de pluie de cette taille se forment en seulement 2 heures. Ainsi intervient l'effet de coalescence ou de captation qui augmente largement le grossissement des gouttes

(Cumulonimbus praecipitatio : précipitations formées par effet de coalescence)

(voir aussi les catastrophes du siècle) (voir aussi la page cyclone)

Connaître l'effet ayant formé une goutte de pluie

|

diamètre goutte < 100 microns |

diamètre goutte de 100 à 400 microns |

diamètre goutte > 400 microns |

|

effet Bergeron seul |

effet Bergeron |

effet de coalescence ou captation |

Phénomènes observés liés au diamètre des gouttelettes d'eau

|

de 2 à 50 microns |

de 20 à 200 microns |

de 100 à 500 microns |

de 500 microns à 6 mm |

|

Suspensions effective |

Apparition de mamma |

Virga en altitude ou bruine près du sol |

pluie |

Remarque: au delà de 6 mm, la goutte se "fractionne" pendant sa chute.

La hauteur de pluie est mesurée à l'aide du pluviomètre. Ainsi, 1mm de pluie correspond à un litre d'eau au mètre carré. Le pluviomètre automatique enregistre donc automatiquement la hauteur de pluie avec l'aide d'un dispositif de comptage à augets basculants. Chaque fois que 0,2 mm sont recueillies par le cône de réception il en résulte un basculement qui entraine un contact au mercure et à ce moment une impulsion électrique est envoyée vers le dispositif d'enregistrement. Le pluviomètre manuel dispose d'une éprouvette graduée qui se remplie d'eau de pluie et il suffit de lire simplement alors le niveau de l'eau sur des graduations. Dans le cas de la neige, le pluviomètre est équipé d'une résistance chauffante qui amène la fonte de la neige dans le cône et on mesure alors l'eau correspondant à la neige tombée.

![]()