L'ELECTRICITE ATMOSPHERIQUE

(Voir en cliquant ici un orage fabriqué pour le "cinéma" -fichier de 2Mo-)

Charges.

L'atmosphère

terrestre est le siège permanent d'un champ électrique dirigé vers le sol comme

si celui-ci constituait l'armature d'un condensateur de polarité négative.

Par ciel clair le champ est de l'ordre de 100 volts par mètre, mais il est très

variable dans le temps; il peut atteindre des valeurs de 30.000 volts par mètre,

par temps nuageux, et même s'inverser en polarité. L'origine de ce champ est

mal connue; elle peut provenir des rayonnements solaires ou des frottements

entre les molécules de l'air, des cristaux de glace des nuages ou les grêlons:

il est de fait que ces causes perturbent profondément ce champ électrique. Même

par temps calme et clair on constate des charges électriques dues à l'ionisation

de l'air et qui se dirigent vers le sol. De ce fait, par temps sec et avec des

isolateurs propres et en bon état, une antenne peut collecter des charges assez

importantes; ces charges s'écoulent vers la terre à travers les circuits; si

l'antenne n'est pas reliée à la terre, les charges collectées peuvent s'y accumuler

et provoquer une tension d'autant plus élevée que l'antenne est haute et qu'elle

a une surface plus importante.  Les

charges accumulées peuvent produire de petites décharges sous forme d'étincelles

aux endroits où la distance avec d'autres masses métalliques réunies à la terre

est assez réduite pour que le potentiel disruptif soit atteint.

Les

charges accumulées peuvent produire de petites décharges sous forme d'étincelles

aux endroits où la distance avec d'autres masses métalliques réunies à la terre

est assez réduite pour que le potentiel disruptif soit atteint.

Ces

décharges, d'apparence anodines, peuvent être désagréables et parfois dangereuses.

Si on approche la main du fil de descente on ressent une décharge fort désagréable,

mais très rarement dangereuse pour l'homme, étant donné la brièveté du passage

du courant; mais toute décharge constitue une étincelle susceptible, soit de

claquer des isolants( condensateurs, prises coaxiales), soit allumer des vapeurs

d'essence, d'alcool ou des gaz provenant de fuites; bien des explosion ou des

incendies n'ont pas d'autre cause. Il faut donc mettre les antennes à la terre,

soit par un gros conducteur, soit par un circuit (bobine de couplage à un étage

final par exemple).

Un circuit résistant peut aussi écouler les charges et empêcher d'atteindre

des tensions importantes sans pour autant dériver une énergie H.F. notable pendant

le fonctionnement des circuits. Le mieux est encore de munir l'antenne d'une

protection efficace, même pendant le fonctionnement, en créant un point particulier

de décharge convenablement protégé, par exemple avec un tube éclateur, ou un

simple tube au néon qui s'amorce dès que la tension atteint 80 volts; la décharge

se produit sous ampoule de verre et élimine tout danger d'explosion ou d'incendie.

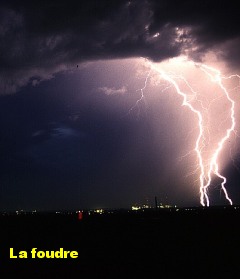

Orages.

Les

nuages orageux sont d'énormes cumulo-numbus

pouvant couvrir plusieurs dizaine de kilomètres carrés et atteindre une épaisseur

de 5 km et une hauteur de 10km, ils sont le siège de violents courants ascendants

pouvant atteindre 20 mètres par seconde. Survolés en avion on peut y observer

le résultat de ces courants sous la forme de bouillonnements voire de véritables

éruptions. Les avions de toute façon évitent ces féroces bestioles. Les orages

de chaleur sont dus à des courants ascendants d'air surchauffé au contact du

sol (orages tropicaux).

Les

orages cycloniques des régions tempérées sont dus à la rencontre des masses

d'air ayant des températures et des humidité très différentes, provoquant des

déplacements verticaux et des condensations, ils peuvent  contenir

2 à 3 grammes d'eau par mètre cube (3 millions de kilogrammes d'eau par kilomètre

cube), soit des milliers de tonnes d'eau soulevées et condensées (heureusement

que tout ne se déverse pas !). Par temps d'orage le champ moyen reste faible,

mais des charges de signe contraire apparaissent dans le nuage lui-même. Lorsque

le champ à l'intérieur du nuage atteint des valeurs suffisantes, des décharges

font leur apparition, soit à l'intérieur du nuage, soit entre nuages de signes

opposés, soit entre nuage et sol. Dans un nuage ainsi électrisé, des décharges

électriques peuvent être générées. Parmi celles-ci, un tiers environ frappe

le sol, et on parle alors de foudre : les deux autres tiers jaillissent à l'intérieur

d'un nuage, ou entre deux nuages orageux, et un les appelle éclairs internuages

ou intranuages. Pour le seul territoire français, on estime à plus d'un million

le nombre de coups de foudre qui s'abattent chaque année sur le pays. Lorsque

le nuage est mûr pour éclater en orage, il constitue un vaste dipôle, créant

des champs électriques entre les différentes couches intérieures, de même qu'entre

sa base et la surface de la terre. Au moment de la formation ou de l'approche

d'un nuage chargé, le champ électrique atmosphérique au sol, qui est normalement

de l'ordre de 100 à 150 volts par mètre, commence à s'inverser, puis croît dans

de fortes proportions .

contenir

2 à 3 grammes d'eau par mètre cube (3 millions de kilogrammes d'eau par kilomètre

cube), soit des milliers de tonnes d'eau soulevées et condensées (heureusement

que tout ne se déverse pas !). Par temps d'orage le champ moyen reste faible,

mais des charges de signe contraire apparaissent dans le nuage lui-même. Lorsque

le champ à l'intérieur du nuage atteint des valeurs suffisantes, des décharges

font leur apparition, soit à l'intérieur du nuage, soit entre nuages de signes

opposés, soit entre nuage et sol. Dans un nuage ainsi électrisé, des décharges

électriques peuvent être générées. Parmi celles-ci, un tiers environ frappe

le sol, et on parle alors de foudre : les deux autres tiers jaillissent à l'intérieur

d'un nuage, ou entre deux nuages orageux, et un les appelle éclairs internuages

ou intranuages. Pour le seul territoire français, on estime à plus d'un million

le nombre de coups de foudre qui s'abattent chaque année sur le pays. Lorsque

le nuage est mûr pour éclater en orage, il constitue un vaste dipôle, créant

des champs électriques entre les différentes couches intérieures, de même qu'entre

sa base et la surface de la terre. Au moment de la formation ou de l'approche

d'un nuage chargé, le champ électrique atmosphérique au sol, qui est normalement

de l'ordre de 100 à 150 volts par mètre, commence à s'inverser, puis croît dans

de fortes proportions .

Dans les régions tropicales ( voir page les

cyclones) on compte jusqu'à dix décharges internes pour une au

sol; dans nos régions tempérées la proportion est de 0,7. L'éclair, sauf exceptions

assez rares (éclair en chapelet, en boule ou en nappe) est un trait lumineux

plus ou moins sinueux de direction généralement bien déterminée, avec des ramifications

dirigées dans le même sens; le rameau qui s'étend jusqu'au sol est le plus lumineux.

Les éclairs peuvent se succéder à intervalle de 10 à 30 secondes, parfois quelques

minutes suivant la rapidité de formation des charges.

Des études très poussées ont été faites sur la décharge orageuse principalement

par les réseaux de distribution électriques (E.D.F.) en raison des difficultés

qu'elles leur créent. En fait un éclair est constitué par un certain nombre

de décharges partielles (de 4 à 40) séparées par des intervalles de l'ordre

du centième de seconde. La décharge est déclenchée par un trait lumineux peu

brillant partant du nuage et cheminant vers le bas par bonds successifs de 10

à 150 microseconde. La vitesse moyenne de propagation est de 100 à 500 kilomètre

par seconde.

Lorsque le trait lumineux arrive à 100 ou 150 mètre du sol, la liaison s'établit

avec des effluves partant du sol et remontant à la vitesse de 20.000 à 150.000

kilomètres par seconde. Ensuite plusieurs décharges aller et retour peuvent

se produire avec un caractère oscillant. C'est alors la foudre. On admet que

l'éclair est déclenché par un champ localisé de 25.000 volts par centimètre

pouvant être situé sur seulement quelques centimètres; les ions formés par les

rayons cosmiques sont entraînés dans le champ et il se forme alors une véritable

avalanche d'électrons et d'ions.

La force électromotrice mise en jeu est mal connue bien que certainement très

élevée; on a rarement constaté plus de 300 volts par centimètre en présence

d'un sol plat mais bien plus élevé en présence d'aspérités (de l'ordre de 25.000

v/cm pour une décharge de 2 km de haut). Soit environ 6,10° à 5.10° volts. L'énergie

pour une décharge de 20 coulombs soit 10 joules donne 10 kilowatts par seconde;

si on admet 100 éclairs par seconde sur la surface totale de la terre on arrive

à 1 Tetrawatt; il n'existe pas de centrale électrique de cette puissance! Le

courant qui explique la luminosité de la décharge, atteint sa valeur de crète

entre 1 et 20 microseconde; sa décroissance est comprise entre 7 et 115 microseconde.

Ce courant peu atteindre exceptionnellement 200.000 A, mais le plus souvent

se situe entre 10 et 20.000 A. En général, un coup de foudre complet dure de

0,01 à 2 secondes et comporte en moyenne 2 à 3 arcs en retour ; leur intensité

est comprise entre 3 000 et 200 000 ampères, avec une valeur médiane de 25 000

ampères. Récemment, on aurait même observé quelques cas d'intensité aussi élevée

que 500 000 ampères. Une telle onde de courant se renouvelle lors de chaque

décharge partielle. On imagine facilement les dégats causés par les courants

induits dans des conducteurs électriques ou des composants électroniques situés

à proximités (loi de Lentz). Donc ça va "cramer" trés fort à proximité

!!!

Pourquoi l'éclair et les grondements ?

Au moment où l'intense courant s'écoule le long du canal ionisé que constitue le traceur, ce canal se transforme instantanément en un véritable arc électrique, où les températures atteignent 20 000 à 30 000 °K ; une violente lumière est alors émise. Simultanément, l'élévation de pression explosive due à l'échauffement du canal produit une onde de choc acoustique, source du tonnerre. Distance, longueur et orientation des éclairs sont très variables, ce qui explique la perception, soit de longs roulements sourds, soit au contraire de claquements secs.

Les

points de chute sont assez mal connus, beaucoup n'ayant pas été (ou mal) observés.

On connaît mieux ceux qui se situent le long des lignes à haute tension parce

qu'ils on fait l'objet d'études systématiques. On estime approximativement de

5 à 30 points de chute systématique par département français. Les points frappés

paraissent dépendre de la structure du proche sous-sol et de sa conductibilité,

en fait, le relief favorise plus ou moins les courants ascendants et par conséquent

la fréquence des décharges, les points élevés étant toujours plus exposés.

Dégâts,

conséquences, précautions.

Connaissant la densité de foudroiement d'une

région, on peut évaluer la probabilité de foudroiement d'un objet par une méthode

simple basée sur le modèle électrogéométrique. Pour ce faire, on détermine pour

un objet saillant quelconque (bâtiment, arbre, paratonnerre, et pour ce qui

nous intéresse ici, mât d'un bateau) sa "surface équivalente de capture".

Cette surface est définie comme la surface d'un sol plan qui aurait la même

probabilité de foudroiement que l'objet en question. Connaissant la densité

de foudroiement locale, exprimée en nombre d'impacts par kilomètre carré et

par an, le foudroiement de la surface équivalente, et donc de l'objet, s'en

déduit par simple proportionnalité. Dans le cas d'une tige verticale de hauteur

H au-dessus du sol, la surface équivalente de capture est un cercle dont le

rayon vaut trois fois la hauteur de la tige. Certains spécialistes préconisent

de retenir pour ce calcul un rayon de deux fois la hauteur, mais il est clair

qu'en prenant trois, on obtient une valeur conservatoire du risque de foudroiement.

Appliquons cette formule au cas d'un mât de bateau, qui aurait une hauteur de

15 mètres au-dessus du plan d'eau. On obtient une surface équivalente de 6362

mètres carrés, ou 0,0064 kilomètre carré. Si maintenant nous supposons que le

bateau se trouve dans une zone en mer où la densité de foudroiement est de 3

coups de foudre par kilomètre carré et par an, nous obtenons une probabilité

de foudroiement de 0,0064 x 3 = 0, 02 soit une fois tous les 50 ans. Mais, comme

de plus ce bateau ne sera pas occupé en permanence pendant la saison orageuse,

les occupants éventuels encourent un risque encore bien moindre. Si, maintenant,

nous prenons l'hypothèse de deux fois la hauteur du mât, comme le préconisent

certains, avec une densité de 2 coups par km² et par an, la probabilité de foudroiement

tombe alors à 0,006, soit une fois tous les 170 ans. La réalité est certainement

encadrée par ces deux probabilités. Ces exemples numériques mettent ainsi clairement

en évidence pourquoi les accidents de mer dus à la foudre sont en fait relativement

raresL'allure générale de la décharge dans l'éclair et l'intensité des courants

mis en jeu sont de nature à induire des courants intenses ou des surtensions

importantes dans les circuits électriques, même parfois éloignés beaucoup de

dégâts aux lignes et aux installations sont dus à cet effet d'induction et non

à la chute même de la foudre.

Les fusibles des lignes téléphoniques et les éclateurs à néon qui y sont associés

seraient pulvérisés par la chute directe alors qu'ils protègent efficacement

les bobinages (sonnerie, relais, écouteurs) du téléphone.

directe alors qu'ils protègent efficacement

les bobinages (sonnerie, relais, écouteurs) du téléphone.

L'allure

de croissance du courant dans l'éclair en fait une onde à front raide qui franchit

difficilement les solénoïdes, sortes d'inductances placées à l'entrée des lignes

à haute-tension, et s'écoule plus facilement par les parafoudres.

L'induction

produite par ces courants engendre des signaux dits" parasites atmosphériques";

ils sont surtout sensible en grandes ondes (gamme de 100 à 500 KHz) jusqu'à

des milliers de kilomètres mais encore nettement perceptibles en THF à quelques

centaines de kilomètres; les antennes rotatives utilisées sur ces fréquences

permettent de situer facilement la direction de l'orage .

Pour conclure, nous pouvons dire que les antennes décametriques et métriques

(les radioamateurs  le

savent bien !) n'attirent pas plus la foudre que les fils à linge en fer galvanisé

ou les clôtures ou grillage métallique. Elles constituent tout au plus un point

plus élevé.

le

savent bien !) n'attirent pas plus la foudre que les fils à linge en fer galvanisé

ou les clôtures ou grillage métallique. Elles constituent tout au plus un point

plus élevé.

Elles sont bien plus affectées par les charges statiques normales par temps

clair. Une sage précaution consiste à relier pylônes, mats métalliques, fils,

lignes, etc. .. en permanence à la terre.

Le paratonnerre lui-même ne constitue qu'une protection limitée à un volume conique d'ouverture 90°et ayant la pointe du paratonnerre pour sommet.

On ne le dira jamais assez mais lors d'un orage proche et violent il faut éviter absolument de se mettre sous un arbre, à coté d'un poteau, bref de tout objet pointu, éfilé ou élancé vers le ciel. S'abstenir de se baigner dans un plan d'eau ou une piscine, ne pas jouer aussi au golf à cause des clubs qui se transforment facilement en paratonnerre. Tous les ans, en France, des dizaines de personnes trouvent la mort frappés par la foudre.